El viaje de esta vacación de verano ha sido más que un simple desahogo del estrés. No solo para mí, lo ha sido para el resto de mi familia que me acompañó.

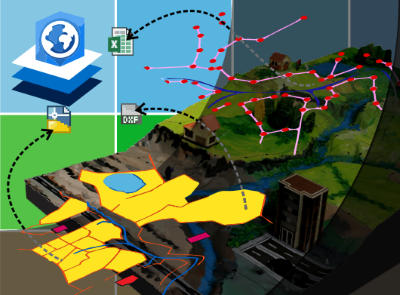

A veces la analogía que los hilos se conectan, parece ser tan real, que falta tiempo para la reflexión. El calor de verano y la gana de ir a bañar al río recortó la melancolía del «justo aquí fue«, por un rato pero después de casi cinco horas de recorrido, recostado en una hamaca pude encontrar de nuevo el stream inmediato, en el pixel exacto casi con la precisión que solo Plex.Earth puede hacerlo.

Este fue el lugar donde nací, y pasé mis primeros años de infancia. La mitad de lo que sabía y creía era mágico; tanto que a veces me creí que nunca sucedió:

- Las mañanitas subiendo al potrerito donde mi papá ordeñaba las vacas; tomábamos espuma de la cubeta de leche usando una hoja de guayabo. Al fondo todavía cantaba el mistiricuco un quejido lastimero por la gallina que no se pudo comer por la noche y los amoríos que se perdió por la madrugada.

- Luego me comía unas tortillas de maíz, recién hechas, calientes, partidas sobre un plato de leche fresca. Un poco de sal les daba un sabor increíble… aunque cuando lo cuento mis hijos me vuelven a ver con un ojo gacho.

- Los mozos de mi papá venían a almorzar al medio día; uno de ellos era don Jerónimo (Chombo), el más bullicioso. Mataban una gallina, le cortaban el pescuezo allá por la pila y no faltaba el «más tortillas por doña blanca«. Justo en ese corredor les ponían una mesa larga, antes que tuviera un absurdo barandal verde que le quitaba el gusto a las nítidas paredes blanqueadas con cal.

- Y por la tarde venían los primos de la tía Leda a jugar; Materinerero en un ir y venir, luego cantaban uno que me estremecía de miedo «doñana no está aquí, está en su vergel…» esto cuando venían las primas. Y cuando venía Wil jugábamos trompo en el patio, o semillas de marañón en un agujero bajo el Tamarindo… hasta que ya no veíamos por la oscuridad y cuando los guacos empezaban a cantar allá por el lado de la puerta de golpe.

Iba a la escuela por la mañana, salíamos muy temprano y con casi una hora de camino cuesta arriba hacia el poblado llamado La Laguna llegábamos. Medio día de clases con pizarra negra pintada en la pared y borrador de almohadilla hecha a mano. El regreso era más rápido pues veníamos cuesta abajo, gritando y corriendo con los amigos que se venían quedando en sus casas desde donde Don Toño Blanco hasta cruzar la quebrada donde se despedía Wil. Y así llegábamos a casa. Un par de tortillas con frijoles y mantequilla eran el almuerzo; el resto de la tarde era ir a traer las vacas que pastaban en el Plan del Castaño, bañábamos totalmente desnudos un rato en la poza La Cachirula y luego subíamos con las vacas la cuesta hasta la Sabaneta.

Esto de la escuela fue una consecuencia de la muerte del abuelo, quien instaló en ese lugar una escuela gratuita que funcionaba por la mañana y donde los niños de las localidades cercanas hicieron su sexto grado de manera gratuita. Por la tarde funcionaba su clínica a la que asistía la gente a recibir servicios del único médico en cientos de kilómetros a la redonda.

La conexión del abuelo era bastante extraña. La mayoría de mis primos estudiaron con él, y cuenta el no publicado cuento «El Cuco» que algunos pacientes con la distancia morían en el camino o ya se habían sanado cuando llegaban, y no se regresaban solo por la curiosidad de conocer un médico de verdad. De regreso llevaban la sorpresa de saber que no cobraba y la reprimenda de no haber mandado los hijos a la escuela este año.

Luego vino la guerra civil y abruptamente el hilo se rompió a lo que creí entender a mis cortos ocho años. Todo inició cuando pasó el primer grupo de subversivos, con mochilas verdes al lomo y gorras verde olivo; dos de ellos con barba que los delataba como cubanos, nicaragüenses o fans de ese estilo; aunque a mi parecer solo era un grupo de idiotas. Se llevaron el fusil 22 de mi papá, el puñal de cacha de hueso de venado y dejaron esa sensación de estar en una lista con la que poco comulgábamos.

Luego vino la guerra civil y abruptamente el hilo se rompió a lo que creí entender a mis cortos ocho años. Todo inició cuando pasó el primer grupo de subversivos, con mochilas verdes al lomo y gorras verde olivo; dos de ellos con barba que los delataba como cubanos, nicaragüenses o fans de ese estilo; aunque a mi parecer solo era un grupo de idiotas. Se llevaron el fusil 22 de mi papá, el puñal de cacha de hueso de venado y dejaron esa sensación de estar en una lista con la que poco comulgábamos.

A partir de allí sonaban disparos y bombas por todas partes, a toda hora del día pero arreciaba por la tarde cuando los aviones bombardeaban los caseríos de El Tule, Las Raíces y las cuevas de El Burillo. De repente, cada día, de todos los pueblecitos en la margen del río Araute vinieron refugiados a la casa, sus esposos e hijos se habían enmontañado con la guerrilla del Farabundo Martí. Las madres parecían desquiciadas, con el pelo enmarañado, algunas con apenas una sandalia, viendo por las ventanas a qué hora llegaba la guardia a matarlas.

Nosotros vivíamos un estrés peleando nuestros juguetes con bandadas de niños que llegaban cada día, que hedían extraño, hablaban poco y lloraban casi por todo. Luego se iban, dejando un perro y maletas en el granero con la promesa de regresar.

Al final fueron tantos perros que mi madre se las ingenió para darles veneno con la excusa de evitar una epidemia de rabia. Pero lo cierto es que ya no había comida ni siquiera para nosotros, con tanta boca ajena que alimentar, con tanto impuesto de guerra que pagar; mi madre terminó haciendo casi un quintal de tortillas a diario para alimentar el campamento que estaba arriba de la casa, adelante del árbol de Nance.

Ha sido interesante recorrer este mismo camino, con 40 años en mis canas. Luego de haber leído el libro Siete Gorriones y ver que estuve a punto de ser parte de la masacre de El Rosario mientras huíamos hacia Honduras, muchas cosas toman sentido. La historia se conecta, con otra óptica. La gente entendió cosas tan absurdas como que la guerra pudo no suceder pero que también fue inevitable. Al final entre líneas identifican que fue un pleito entre pobres, mientras los líderes ahora fuera del país son millonarios y dueños de emporios bancarios; mientras en la montaña es imposible volver porque las carreteras se perdieron.

En mi óptica de escuchar lo que piensan quienes se quedaron allí, he hablado con muchas personas que ahora ya no temen contar la realidad. He podido ir al museo de la revolución, donde escuchar de voz de un guía que fue guerrillero desde los 12 años… la historia tiene otro sentido, el del sufrimiento priopio.

En mi óptica de escuchar lo que piensan quienes se quedaron allí, he hablado con muchas personas que ahora ya no temen contar la realidad. He podido ir al museo de la revolución, donde escuchar de voz de un guía que fue guerrillero desde los 12 años… la historia tiene otro sentido, el del sufrimiento priopio.

Ya no vale mi egoísta percepción de porqué me quitaron el patio donde jugaba canicas, o porqué se llevaron las vacas de mi papá sin pedir permiso.

Cuando escuchas la versión de alguien que nunca tuvo nada, excepto el sueño de luchar. Convencido que la lucha armada no le dejó mucho, excepto el orgullo de haber luchado por un ideal. Te das cuenta que los seres humanos somos intensos en cada cosa que hacemos. Para unos héroes, para otros malditos… tan divinos como humanos somos.

Los sentimientos se cruzan… yo lamento los 7 primos que perdí, los 4 tíos, y otros 6 familiares lejanos.

Él lamenta haber perdido a sus 3 únicos hermanos, su papá, y más de 11 familiares cercanos. Lamenta que su hermana haya quedado paralítica de una bala en el cráneo, que su tío sea un minusválido por pisar una mina, que cuatro de ellos ni siquiera pudieron enterrarlos porque su tumba no aparece, que los dos niños de su tío hayan sido ensartados en el aire con el puñal de una bayoneta y que a sus primas más grandes de apenas 10 y 12 años las hayan violado antes de asesinarlas. Luego, cuenta uno a uno como murieron sus amigos, compañeros de milicia… en la falda del Volcancillo, en el Cerro

Perquín, en la bajada de Ojos de Agua, en la cuesta de Azacualpa, en Chorreritas, en iglesia de El Rosario, en el Cerro Pando, en el Cruce de Meanguera, en La Guacamaya, allá en San Vicente, en Usulután…

Así de emocionante es nuestra vida. Cuando los años pasan, nuestra memoria hace una defragmentación automática y manda al fondo los malos sabores. Luego trae a flote los mejores momentos y los encadena en un hilván que sale para recordarnos que solo fue así. Ya optimizado en estándares regresa cada vez que nos recostamos en una hamaca, trayendo a la memoria escenas que parecen ser parte de un cuento, y las mezcla con las felicidades que ahora nos producen quienes están cerca.

Con la diferencia que 32 años después, no hay diferencias.

- Yo era un privilegiado a quien él odiaba. El tiempo me hizo salir raíces progresistas hasta que cambié la ingeniería por una carrera social.

- El, un renegado dispuesto a morir por su causa. Ahora consciente que es un sobreviviente por algo más que un milagro.

Así de saludable es conectar hilos con el pasado, olvidar rencores y cerrar ciclos. Haciendo cuentas, hay más lecciones detrás de este lugar…

Por cierto, el lugar se llama Zatoca. Como ZatocaConnect

Geofumadas Coordenadas Google Earth, Rutinas lisp, Curvas de nivel, bloques autocad, curso arcgis

Geofumadas Coordenadas Google Earth, Rutinas lisp, Curvas de nivel, bloques autocad, curso arcgis